中央線で甲府を過ぎたあたりから、南アルプスの標高3000mに達する峰々が眺められます。

富士見を過ぎたあたりからは、穏やかな山脈に変わっていきます。

その中に入笠山を頂点とする富士見高原パノラマリゾートがあり、ゴンドラも設置され、標高700mから一気に1700mの高原まで上がることができます。

展望と四季折々の草花がオールシーズン楽しめる一大リゾートです。

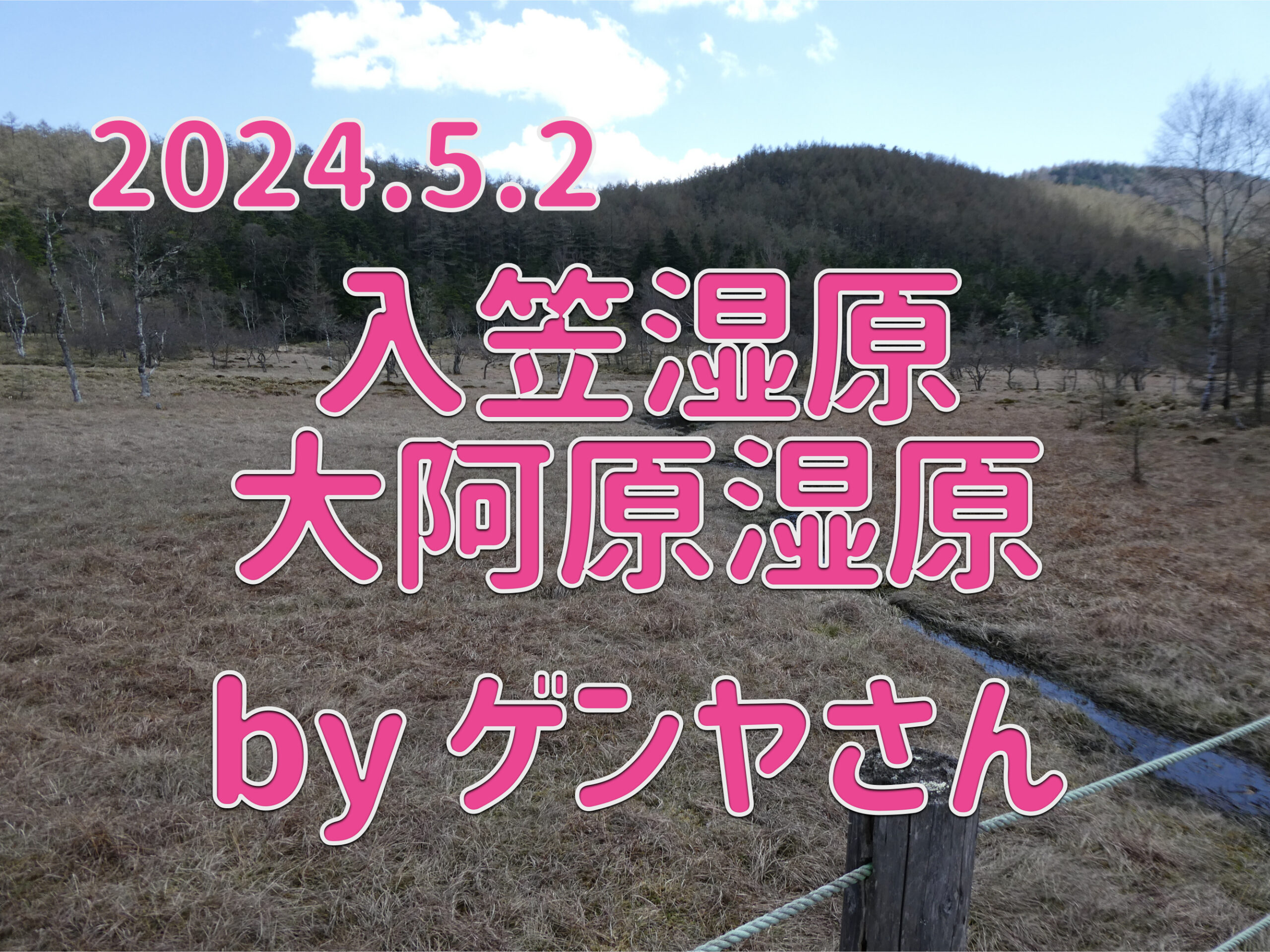

今回は、その素晴らしいアクセスを利用して、山奥でしか見ることのできない唐松や途中の入笠湿原、標高2000mにもう少しという入笠山、そしてその奥に佇む大阿原湿原を訪ねてみました。

▼春のさまざまな風景がぎっしり詰まった山旅です。

麓の野原もタンポポが咲き賑やかです。

道端のライラックや桜も満開です。

▼ゴンドラから見る唐松の木々にも黄緑の葉が付き生き生きとしています。

▼ゴンドラの山頂駅より正面は八ケ岳。谷筋に残雪が見えます。

▼3月末に町の公園で見たカタクリがここでは満開で、2度見ることができました。

▼入笠湿原へのシラビソ、カラマツ等の針葉樹林の道

▼「入笠湿原」に入り、やっと水芭蕉を見つけ、ここにも春を感じました。

スズランはもう少し後のようです。

▼入笠湿原の案内板

▼お花畑で案内板を見ると、ここから入笠山への登り道があります。標高差約200m、距離1km、約40分の登りです。この辺りでは唐松にはまだ葉が付いていませんでした。

お花畑から入笠山を登り始めます。

振り返った際に見えるこの草原の斜面はスズランの群生になります。

▼樹林帯の登り道で見たカラマツに着生したサルオガセ

▼カラマツは、ここではまだ葉は着いていません。

信州はカラマツ自生の地として知られます。

▼足が草臥れて来る頃、青い空が下に下がってくると頂上です。

今日は晴天で、パンフレット通りに北アルプスから南アルプス、そして富士山までぐるりと360°の素晴らしい展望が楽しめました。

アルプスはまだまだ雪がびっしりです。昼食後、次の探訪地「大阿原湿原」へ約200mの下り道を進みます。

アルプスは雪がまだまだびっしりと残ります。

▼昼食後次の探訪地、大阿原湿原へ約200mの下り。

森はシラビソ、モミ、カラマツの針葉樹の混合林で、歩く右前方が広がってきました。

▼歩く右前方が広がってきました。

大阿原湿原のようですが、水気がありません。

ヤナギが繁茂しています。

▼「大阿原湿原ガイド」には、大阿原湿原は国内の高層湿原の分布の中で最南端に位置する貴重な湿原であると記されています。

ミズゴケの泥炭が堆積し、湿原としては乾燥度の高い老年期に入っています。

これはコナシやシラカバなどが徐々に侵入している様子からもわかります。

また、土の養分が少ないため、食虫植物が生息することも特徴の一つですと記されていました。

木道まで来ると乾燥状態がよりはっきりしてきました。

3億年前に形成され、泥炭層が厚く堆積し、ミズゴケなどが生えている高層湿原です。

(引用元:かっちゃんの歩いて撮ったハイキング記録)

双方、秩父古生層であり年代も概ね同じと考えられます。

木道より水下側の風景です。

▼湿原のヤチボックリは乾燥化の現れです。

▼展望デッキから湿原中心地

▼展望デッキからみるシラビソの林

その後お花畑への舗装道路を戻っていきました。

唐松の枝に着生したサルオガセ再びを見ました。

麓から見た雲はこの辺りでは霧になっているのかもしれません。

今日はゴンドラを使用し半日で自然が作り出すいろいろな風景を直に見ました。

思わぬ収穫が唐松の枝に糸くずを掛けた様なのがサルオガセでした。

苔の仲間のようです。

深掘りしてみようと思っています。